こんにちは! 今回はビタミンAが足りていないと身体はどのような反応をするのかを書いていいます! ビタミンAは私たちの健康に欠かせない栄養素の一つです。この重要なビタミンが不足すると、さまざまな健康問題が引き起こされる可能性があります。 まず、ビタミンAは視力を維持するために必要な栄養素です。 不足すると、夜盲症のような視力障害が起こる可能性があります。暗い場所での視力が低下し、夜間運転や暗がりでの活動が難しくなるかもしれません。 また、ビタミンAは免疫機能をサポートする役割も果たしています。 不足すると免疫力が低下し、感染症にかかりやすくなる可能性があります。風邪やインフルエンザなどの病気にかかりやすくなることが考えられます。 そして、肌の健康にも影響を与えます。 ビタミンAは皮膚細胞の健康を保ち、新しい細胞の生成を促進します。 不足すると、乾燥肌やざらつき、ニキビなどの肌トラブルが増える可能性があります。 さらに、成長と発育にもビタミンAは必要です。特に子供の成長にとって重要で、不足すると身長や体重の発育が遅くなる可能性があります。 ビタミンAの不足を防ぐためには、食事にバラエティ豊かな色とりどりの野菜や果物を取り入れることが大切です。特に、にんじんやスイートポテト、ほうれん草などに多く含まれています。 また、ビタミンサプリを摂取するのも1つの手です。 ビタミンAの不足は視力、免疫力、肌の健康、成長、様々な悪影響を及ぼす可能性があるため バランスの取れた食事を心掛けて、健康な生活を送るようにしましょう。

テストステロンとは一体何?

こんにちは!

代表の桝田です!

今回は筋トレをしている人は一度は聞いたことがある「テストステロン」について書いていきます♪

テストステロンとは筋肉をつける際に重要なホルモンの一つです。

テストステロンは男性ホルモンとして知られていますが、女性にも存在し、両性にとって筋肉の成長や健康維持に重要な役割を果たします。

テストステロンは、筋肉量の増加や骨密度の向上など、身体的な変化を促進します。このホルモンは筋肉タンパク質の合成を増加させ、筋肉の成長をサポートします。また、脂肪の蓄積を減少させる効果もあり、筋肉の際立った輪郭を形成するのに役立ちます。

女性にもテストステロンは存在しますが圧倒的に男性と比べ量を少ないため、男性と同じトレーニングボリュームを行なっても同じような成長はありません。

なので、「女性で筋トレしてゴリゴリになりたくない」と言う方は、毎日のようにハードに追い込んでトレーニングしてもなかなか筋肉が付かず悩んでいる方が大勢いるということを覚えておくといいでしょう。笑

また、テストステロンの分泌量は年齢や生活習慣によっても影響を受けます。

十分な睡眠を確保し、バランスの取れた食事を摂ることが大切です。特に亜鉛やビタミンDなどの栄養素は、テストステロンの生産に関与しています。ストレスの管理も重要で、慢性的なストレスはテストステロン分泌を妨げる可能性があります。

筋肉をつけたい方は睡眠をよく取るといいでしょう。

適切な運動もテストステロンの分泌に影響を与えます。

抵抗トレーニングや重いウェイトを使ったトレーニングは、筋肉の成長とテストステロンの増加を刺激する助けになります。ただし、過度なトレーニングや過度のダイエットは逆効果となることがあるため、バランスを保つことが重要です。

最後に、個人差があるため、必ずしもテストステロンの増加がすべての人に筋肉増加をもたらすわけではありません。遺伝的要因や生活環境なども影響を与えることもあります。

ステロイド(筋肉増強剤)を使用しても思い通り筋肉が付かないこともありますので、専門家のアドバイスを受けることも考えてみてください♪

お客様ビフォーアフター

アルコールのカロリーについて

こんにちは! 今回はアルコールのカロリーについて書いていきます♪ アルコールは知らない人も多いかと思いますが、1gあたりのカロリーは約7kcalもあります。 これは、炭水化物やタンパク質より大きいエネルギー量です。 つまり、アルコールの摂取はカロリー摂取量に影響を及ぼす要因となることを忘れてはいけません。例えば、ビール1本には約150〜200kcalのカロリーが含まれており、カクテルなどでは果物のシロップやジュースが追加されるため、カロリーが高くなることがあります。 また、アルコールは摂取するだけでなく、代謝もされるため、カロリーがエネルギーとして蓄積される可能性があります。肝臓はアルコールを分解する際に、他の栄養素の代謝が優先され、脂肪が蓄積されることもあるのです。 アルコールのカロリーは飲料の種類によっても異なります。例えば、ワインやシャンパンは比較的低カロリーであり、スピリッツ類も無糖や低カロリーのものが多いです。しかし、クラフトビールや甘いカクテルは高カロリーとなりやすいので注意が必要です。 最後に、アルコールの過剰摂取は肥満や健康問題のリスクを高める可能性があります。カロリー摂取量を管理し、バランスの取れた飲酒を心がけることが大切です。アルコールを楽しむ際には、カロリーのことも意識して、健康的な生活をサポートしましょう。

なぜビタミンCは必要?

こんにちは! 代表の桝田です! 今回はビタミンCは、私たちの体にとってなぜ必要なのか、その理由を深堀りしてみましょう! まず、ビタミンCは抗酸化作用を持つことから、細胞や組織を酸化から保護する役割を果たします。私たちの体は日々さまざまなストレスや外部からの影響にさらされています。 これにより、体内で有害な分子が生成されることがありますが、ビタミンCはこれらの分子を中和し、細胞の健康を守るのです。 また、ビタミンCはコラーゲンの合成をサポートします。コラーゲンは皮膚、骨、血管、軟骨などの結合組織を形成し、強度と柔軟性を保つために不可欠です。 ビタミンCが足りないと、コラーゲンの生成が妨げられ、皮膚の老化や傷の治りが遅くなる可能性があります。 さらに、ビタミンCは免疫機能を向上させる働きもあります。免疫細胞は体内で異常な細胞や病原体と戦うために活動していますが、その活性化にビタミンCが関与しています。ビタミンCの存在が十分であれば、免疫細胞が効果的に働くことができ、感染症への抵抗力が向上します。 鉄の吸収を促進する効果もあります。鉄はヘモグロビンの一部であり、酸素を運ぶために必要です。 ビタミンCが適切な量摂取されると、食事から摂取した鉄を効果的に吸収し、体内の鉄不足や貧血を予防する手助けになります。 総じて言えることは、ビタミンCは私たちの体にとって欠かせない栄養素であり、健康維持に重要な役割を果たしているということです。 ビタミンCは1日に成人女性なら75mg、10代の妊婦なら80mg、成人の妊婦なら85mg、10代の授乳婦だと115mg、成人の授乳婦は120g必要になります。 ビタミンCと聞くとみかんを思い浮かべる方は多いかと思いますが、みかん1つあたり約35mgになるので一般の成人女性の方は2つ食べるとちょうどいいですね♪ また、みかんに含まれるフラボノイド、テルペノイドなどが発ガン物質を排出する効果があると言われています。 みかん以外にもバランスの取れた食事や健康的な生活習慣を通じて、ビタミンCを適切に摂取することが大切ですね✨

習慣化は21日でできる?

こんにちは! 代表の桝田です! 今回は習慣化について書いていきます♪ 新しい習慣を身につけるには21日間で習慣化するというのは聞いたことあるのではないでしょうか?

しかし、この21日間説は一体真実なのでしょうか? 実際のところ、習慣化にかかる時間は個人や習慣の性質によって異なります。

「21日間説」は、新しい習慣を身につけるのに平均して21日間かかるという理論です。 この考え方は、1960年代に行動心理学者のマクスウェル・マルツが提唱しました。 彼は、患者が整形手術の結果に適応するまでに平均して21日間かかることに気づき、この期間が習慣の形成にも関連しているのではないかと仮説を立てたのです。 しかし、後の研究によれば、習慣化に必要な時間は個人差が大きく、平均21日間という数字はあくまで一般的な指針に過ぎません。 実際には、新しい習慣が定着するまでには、18日から254日(平均約66日)という幅広い期間がかかることが示されています。 習慣化のプロセスは、最初の数日から数週間は特に意識的な努力が必要です。 この期間中、自分を奮い立たせるためには、目標を明確にし、モチベーションを維持することが大切です。 一方で、途中で挫折してしまうこともあるかもしれませんが、それは自然なことです。挫折を恐れず、立ち上がる勇気を持つことが重要です。 習慣を身につける過程で、柔軟性も大切です。毎日完璧に実行できなくても、習慣を続けるためのアジャストメントを行うことで、途中で諦めずに済むでしょう。 例えば、トレーニングは休息も大事なので毎日はやらないとして、週に2回でも始めてみると良いでしょう! 要するに、「21日間説」は一つの目安ではありますが、習慣化には個人の性格、目標、習慣の種類など様々な要因が影響します。 焦らず、地道に努力を続けることが、新しい習慣を築くための鍵です。 自分自身に対する理解を深めつつ、前向きなマインドで取り組んでみてみましょう✨

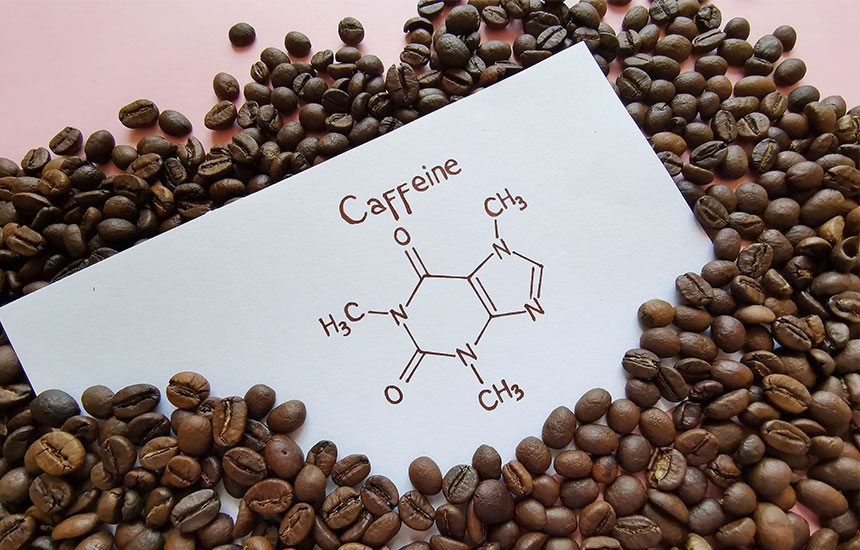

トレーニング前のカフェイン

おはようございます! 代表の桝田です! 本日はトレーニング前のカフェイン摂取について、効果や注意点についてご紹介いたします!

カフェインは、多くの人が朝の目覚めに利用するだけでなく、トレーニング前にも活用されることがあります。 カフェインは中枢神経系を刺激する作用があり、覚醒感や注意力を高められます。 これにより、トレーニング前にカフェインを摂取することで、より集中してトレーニングに取り組めることでカフェインを摂取する人も多いです。 さらに、カフェインは脂肪酸の代謝を促進する作用もあります。 これはエネルギー源として脂肪を効率的に利用する手助けをすることで、トレーニング中の持久力向上に繋がる可能性があります。 しかし、注意が必要なポイントもあります。 まず、個人差があるため、カフェインの摂取に対する反応は人それぞれ異なります。 また、過剰な摂取は神経過敏や不安感を引き起こす可能性があるため、適切な量を守ることが重要です。 一般的には、トレーニング前に200-400mg程度のカフェインを摂取することが推奨されていますが、自身の体調や耐性に合わせて調整することをおすすめします。 さらに、夜遅くにカフェインを摂取すると睡眠に影響を及ぼす可能性があるため、トレーニングが夕方や夜にある場合は注意が必要です。 トレーニング前のカフェイン摂取は、適切な量を守り、個人の体調やトレーニングのタイミングに合わせて利用することで、トレーニングのパフォーマンス向上に役立つかもしれません。 しかし、無理な摂取や健康への影響を考慮し、カフェインを利用できるといいですね。 次回はカフェイン過剰摂取についてお話しいたします!

朝ご飯を抜くと、、、

こんにちは! 代表の桝田です! 今回は朝ご飯を食べない人に向けてお話ししていいます♪ 朝ごはんは、一日のスタートを切る大切な食事ですが、忙しい日々やダイエットのために抜いてしまう人も多いかもしれません! しかし、朝ごはんを食べないことには様々なデメリットがあることを知っておくことは重要です。 まず、朝ごはんを抜くことで体内のエネルギー供給が不足します。 夜から朝にかけて長時間食べていないため、血糖値が下がり、体がエネルギー不足と感じることがあります。 この血糖値が下がり切ったタイミングでの食事は血糖値を急激に上昇させてしまい、脂肪へと変わってしまいます、、 お相撲さんはこれを利用して、1日1,2食にし、沢山食べて太らせています。 また、朝ご飯を抜くことで午前中の集中力やパフォーマンスが低下し、仕事や学業に支障をきたす可能性があります。 さらに、朝ごはんを食べないことで、食欲がコントロールしにくくなる傾向があります。 昼食や夕食で大量の食事を摂る可能性が高まり、過食やジャンクフードの摂取が増えるかもしれません。 朝ごはんを食べないことで必要な栄養バランスが乱れるてしまいます。 タンパク質は意識的に摂らないと必要分を摂取できないことがほとんです。 その中で1食抜くことでタンパク質が少なくなり結果的に筋肉を作る栄養が足りず減少に繋がってしまいます💦 タンパク質以外にもビタミンやミネラル、食物繊維が不足しがちであり、ストレスや便秘、肌トラブルなど様々な悪影響の原因になります。 つまり、朝ごはんを食べないことは、体内のエネルギーや栄養素供給が不足し、健康や生活に悪影響を及ぼすリスクが高まる行動です。 健康的な生活を送るためには、バランスの取れた食事を摂ることが大切です。 忙しい朝でも、バナナ一本やプロテインだけでも手軽な食事を取り入れる工夫をしていきましょう!

お客様ビフォーアフター

脱夏バテ!!

こんにちは、代表の桝田です!

皆さん!暑い夏がやってきましたね。この季節は夏バテになりやすく、元気がなくなることもありますよね🥵

今回は夏バテを予防するための方法をご紹介します。

水分をこまめに沢山取りましょう

まず、当たり前のことに水分補給は大切です。暑い日には汗をかいて水分が失われますが、こまめに水やスポーツドリンクを摂ることで、脱水を防ぐことができます。

水分を20%失っただけで死亡の恐れがあります。

人間の体の約60%は水分でつくられていおり、体重が60Kgある成人男性なら36Kgが水分です。

それだけ水分は体を維持することに必要で、足りなくなると生命に関わることもあるのです。

体から5%水分を失うと脱水症状や熱中症症状が現れ、10%失うと筋肉のけいれんや循環不全が起こります。さらに、20%失うと死に至ってしまいます。

普通に生活をしているだけでも、尿や便、呼吸や汗で1日に2.5Lもの水分が失われています。

一方で、食事で1.0L、体内で0.3Lほどつくられています。しかし、失った水分の補給には足りず、1.2Lは飲み水として補給しなくてはなりません。

普通の生活で1.2Lですから、運動を行ったり、屋外で活動をして汗をかいたりしたら、さらに補給が必要となります。

夏はビールを飲んで水分補給をしようと考える方もいるかもしれませんが、それはNG。アルコールには利尿作用があり、通常より尿の量を増やしてしまいます。

例えば、ビールを10本飲んだとしたら11本分が尿として排出され、逆に脱水を促してしまいます。

多量のカフェインも同様に利尿作用があり、夏に好まれるアイスコーヒーなどカフェインが含まれる飲み物には注意しましょう。

また、降圧剤、利尿薬、緩下剤(比較的作用が緩やかな下剤)、または便秘治療薬を服用している場合は、脱水症を起こしやすいとされているので、水分補給をより心がけましょう。。

冷えた飲み物はほどほどに

暑さや脱水がが原因と思われがちですが、“内臓の冷え”も大いに関係があります。

冷えた飲み物をとりすぎれば、内臓が冷え血流が悪化します。すると、胃腸の働きが悪くなり、食欲も低下。

その結果、体は栄養も水分も不足した状態になり、「疲れが抜けない」「体がだるい」「食欲がわかない」など、夏バテ状態から抜け出せなくなるのです。

そこで冷たいものを飲む時は、ガブガブとのどに流し込まず、一口ずつ、いったん口にふくんでから飲み込むなどの一工夫があるといいですね♩

バランスの良い食事

次に、栄養バランスの良い食事を心掛けましょう。

夏野菜や果物、魚介類など、ビタミンやミネラルが豊富な食品を取り入れることで、免疫力を高め、元気を保つことができます。また、軽食や冷たいものだけではなく、温かい食事もバランス良く摂るようにしましょう。

睡眠も忘れずに

夏は暑さで寝苦しいこともありますが、しっかりと睡眠をとることで体力を回復させることができます。夜更かしを控え、寝る前にリラックスする時間を持つと良いでしょう。

そして、ストレスをためないように心掛けましょう。暑い夏にはイライラしやすくなることもありますが、リラックスする時間を持ったり、趣味を楽しむことでストレスを解消できます。

エアコンも冷やしすぎないように

エアコンの使いすぎにも注意しましょう。長時間の冷房は体に負担をかけることがあります。

できるだけ自然な風を取り入れたり、扇風機を活用したりすることで、体温調節を上手に行いましょう。

夏バテ対策は、日常生活の中で取り入れることができる簡単な方法ばかりです。食事や睡眠、運動などの基本を守りながら、無理をせずに体調管理を心掛けてください。元気いっぱいの夏を楽しむために、ぜひこれらの方法を試してみてくださいね!